AI SEO 成效評估:用數據說明 AI 理解你多少

AI 搜尋流量崛起,SEO 不再只是被看見,而是被模型理解。

過去一年,「AI 搜尋流量(AI Search Traffic)」開始頻繁出現在行銷報告與產品會議中。越來越多使用者不再輸入關鍵字,而是直接向 ChatGPT、Perplexity 或 Gemini 提問。

對企業而言,這表示你的網站不一定出現在搜尋結果頁(SERP),卻可能已經成為 AI 回答的一部分。

換句話說,你的品牌或許早就在被 AI 引用,只是你還沒察覺。

因此,比「要不要做 AI」更值得問的是:AI 理解我們多少?又理解了什麼? SEO 的邏輯也被重寫,我們不再只追求排名或曝光,而是要確保品牌被 AI 正確收錄與呈現。從行銷到工程,甚至管理層,越來越多團隊開始追蹤來自生成式 AI 的流量;接下來要回答的,就是如何把「被 AI 理解」量化。

為什麼 AI SEO 成效需要被量化

對多數行銷團隊而言,「成效」往往是最難被明確定義的部分。

在傳統 SEO 框架,通常用曝光、排名、CTR 和流量判斷成效;在 AI 搜尋場景,用戶經常在與 LLM 的對話中完成資料收集與購買決策,不一定會點進品牌網站。此時,關鍵不再是「被看到」,而是內容是否被模型讀取、理解,甚至被選為回答的一部分。

所以把 AI SEO 成效數據化,目的並非生成更多報表,而是建立跨部門可理解 AI SEO 成效的基準:

行銷:清楚說明 SEO 與內容對整體成效的貢獻與優先順序。

工程:掌握資料結構與內容架構的優化方向。

管理層:用具體數字判斷投資與資源配置。

為什麼 LLM 可見度難以被量化

各大模型不公開查詢量或「搜尋量」等級數據。

相同問題每次回應可能不同(機率生成與上下文差異)。

回覆依賴隱藏的上下文,例如對話歷史與使用者嵌入( User Embedding),外部無法完整重現。

傳統搜尋穩定可重複,LLM 對話高度語境化且多變。雖然小樣本不易看出規律,但在足夠多樣且連續的數據下,仍可被建模,並做出有一定信任度的追蹤成效。

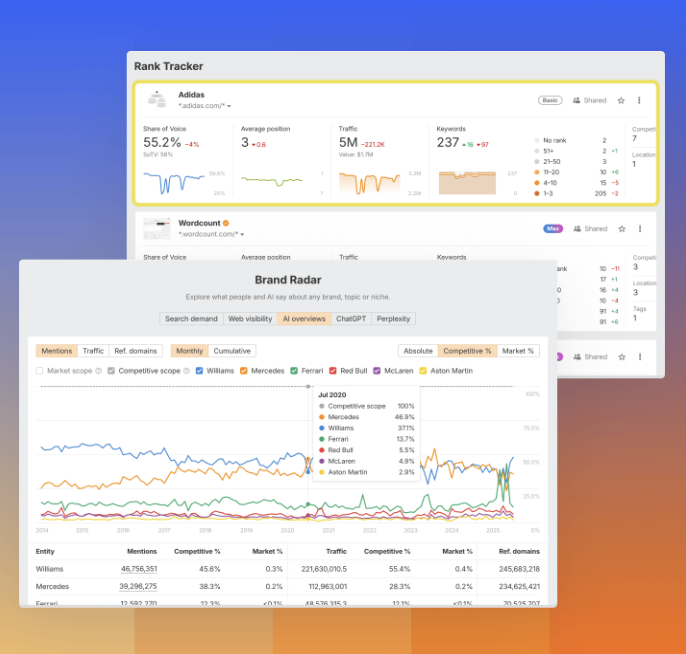

方法一:用 Share of Voice(SOV)的「抽樣模型」追蹤 AI 可見度

SOV 模型可視為一種「AI SEO 指標系統」,用於量化品牌在 LLM 回覆中的佔比。

這是以「選舉民調」為靈感發展出的方法,透過抽取大量樣本建立可觀測的趨勢報告:

定義代表性高意圖查詢樣本:挑出 250~500 個與核心業務直接相關的問題。

定期送出查詢:每日或每週固定抽樣,對 ChatGPT、Gemini、Perplexity 等模型發問。

計算提及與引用率:統計品牌與競品在回答中被提及(mention)與被引用(citation)的比例,推估 AI 回覆中的 SOV。

這能把 LLM 的隨機波動轉為可解讀的趨勢信號。已有工具支援此法,例如:Profound、Conductor、OpenForge。

方法二:用 Google Analytics 4 建立「AI 流量」的基準

建立 AI 流量維度,是讓品牌以數據觀測 AI 搜尋行為的第一步。

目前 Google Analytics 4(GA4)尚未提供 AI 流量的內建分類,但可以透過設定 Channel Group 或自訂維度,追蹤來自生成式 AI 模型的訪問來源。

設定方式如下:

進入 GA4 管理介面 → 「資料串流」。

新增條件式來源(如 source=ai、referrer=chat.openai.com、gemini.google.com 等)。

於報表中新增自訂維度「AI Search Traffic」。

資料來源 Google GA4

限制:GA4 只能看到「點進網站之後」的流量,無法追蹤到「被摘要、被理解但未點擊」的曝光。因此,仍需與 SOV 抽樣追蹤一起使用。

建立多層次追蹤架構

沒有單一工具能完整呈現 LLM 流量,建議整合多種信號:

SOV 追蹤:長期觀察品牌在 AI 回覆中的提及與引用比例,形成對比基準。

GA4 轉介追蹤:用自訂維度標記來自主流 LLM 的流量,建立月度趨勢。

品牌搜尋數據交叉比對:如果 LLM 提及後使用者回到 Google 搜品牌詞,通常代表「二次探索」。當品牌搜尋量與 LLM 能見度同升,兩者多半存在因果關聯。

目前沒有人能掌握所有 LLM 搜尋的精準數據,但這些方法已是現階段可掌握的最佳解法。如果有任何宣稱「能全面追蹤 LLM 效果」的廠商,請保持懷疑。

建議 AI SEO 優化方向:讓品牌更容易被 AI 理解

LLM 優化的重心,不是曝光,而是「語義與結構的可理解性」。

找出應該更新或新增的內容

哪些查詢競品被引用而你沒有(市場內容缺口)。

你有出現且被引用的內容結構與語氣(你的專屬內容成功模式)。

被 LLM 頻繁引用的外部來源(外部連結合作與公關重點)。

讓數據洞察與 SEO 策略對齊

研究顯示,在五大產業中,能上 Google 首頁的品牌,有 62% 也出現在 ChatGPT 回答。多數 AI 系統仍以搜尋結果做為 RAG 基礎,因此強化 SEO 仍是 AI 可見度的根基。

把 LLM 追蹤視為新的觀察角度

它不是取代 SEO,而是延伸;能被 AI 理解與引用的品牌,通常 SEO 基礎也扎實。

常用 SEO 工具與 AI Visibility 工具

被 AI 模型讀取、理解甚至引用的內容,若沒有產生實際點擊,就仍無法在 GA4 中被觀測。

因此,若要真正掌握品牌在 AI 搜尋環境中的「被理解程度」,需要同時運用兩類工具:

一類是傳統 SEO 工具,用來強化網站結構與語義基礎;另一類則是AI Visibility 工具,專門追蹤品牌在生成式搜尋與語言模型回答中的曝光與引用。

📊 傳統 SEO 工具:建立 AI 能理解的內容基礎

Ahrefs : 外部連結與內容權威性分析

Ahrefs 是 SEO 專家必備的監測工具,能追蹤網站的反向連結與權威分數。AI 搜尋偏好引用具有高信任來源的網站,因此持續建立高品質外鏈,仍是技術 SEO 的關鍵。

操作重點:透過「Site Explorer」檢查哪些頁面獲得最多外部連結,並比對「Referring Domains」與「Anchor Text」是否反映正確語意,確保 AI 理解網站主題。

Semrush:關鍵字與語義群組分析

Semrush 的「Keyword Magic Tool」整合 AI 模型,能將關鍵字自動分群,生成內容主題(Topic Clusters)。這能協助內容編輯規劃出語義清晰、層級分明的文章架構。

操作重點: 以主要關鍵字(如「AI SEO 工具」)輸入後,觀察其相關長尾詞與搜尋意圖,規劃適合不同用戶場景的內容結構。

Screaming Frog :網站結構與標籤健康檢查

Screaming Frog 能模擬搜尋引擎爬蟲,檢測網站標題、meta 描述、ALT 標籤與 H 標題層級,幫助行銷與工程團隊掌握技術 SEO 狀況。

操作重點: 使用「HTML Extract」功能檢查標題階層與重複內容,確保每個頁面都有唯一的主題焦點。

這三款工具負責強化網站的底層結構與語義品質,讓內容能被爬蟲與 AI 模型正確解析。

它們是「讓 AI 聽得懂你」的基礎工程,確保品牌在技術面具備被理解的條件。

AI Visibility 工具:量化「被模型理解與引用」的深度

| 工具名稱 | 功能重點 | 適用場景 |

|---|---|---|

| Profound | 追蹤品牌在 LLM/AI 回覆系統中的出現頻率與引用情況 | 想量化品牌「被 AI 理解/引用」程度 |

| Conductor AI | 分析 AI 如何閱讀並評價網站,生成與 LLM 對齊的內容建議 | 品牌內容需與 LLM 對話邏輯同步 |

| Open Forge | 監測品牌在 ChatGPT 及其他 AI 回答引擎中的曝光、競爭位次 | 欲在 AI 回答中提升品牌可見度並追蹤競爭對手 |

這類工具讓企業能量化品牌在生成式 AI 搜尋中的「被理解深度」。

它們不再關注點擊或排名,而是直接觀測品牌是否被模型引用、如何被描述,並以數據呈現「AI 看見了誰」。

AI SEO 不只是被看見,而是被理解

當「被 AI 理解」成為新的能見度指標,品牌需要的不只是技術或內容的優化,而是一套能讓行銷、工程與管理層都看得懂的語言。在這樣的架構下,數據不再只是報表,而是決策的基礎。

當內容、資料與技術能同步運作,AI 才能更精準地理解你;而品牌,也能在新的搜尋版圖中逐步建立起屬於自己的「AI 心佔率」。

接下來的季度,建議試試以下三件事:

在 GA4 設好 AI 流量維度,建立可追蹤的月度基準線,讓 AI 流量成為長期監測指標。

用 SOV 抽樣法建立 AI 能見度儀表板,觀察品牌在生成式搜尋中的提及與引用變化。

與內容、工程與公關團隊協作,讓每個部門了解自己在 AI visibility 上的貢獻,並將不同的數據以視覺化呈現。

讓 AI SEO 工具的價值,除了技術分析外,也能讓市場數據變成跨部門的共同語言。

想知道你的內容在 AI 搜尋時代被理解多少,並找到能真正帶來轉換的機會嗎?

Lucid Insights 專注於成長行銷與 SEO 基礎建設,協助企業從數據追蹤、內容策略到成長策略規劃,建立能長期運作的行銷系統。

聯絡我們:contact@lucidinsights.co

撰文:Sharon Su, Rowan Hsu

採訪來源:SEO 專家 Harper Yeh(完整訪談收錄於《雪倫拍拍》EP26)

FAQ:AI SEO 成效衡量常見問題

-

AI SEO 指的是針對生成式 AI 搜尋環境(如 ChatGPT、Perplexity、Gemini)進行的搜尋優化策略。

它不再只是追求搜尋引擎排名,而是關注品牌內容是否能被 AI 模型讀取、理解與引用,並在對話式搜尋中正確呈現品牌價值。 -

在生成式搜尋場景中,使用者可能在與 AI 對話時就完成資訊蒐集與決策,未必會點進網站。

這使得傳統的點擊率(CTR)或流量數據無法反映品牌的實際影響力。

量化 AI SEO 成效的目的,是建立跨部門可對齊的基準,讓行銷、工程與管理層都能用同一份數據評估「品牌是否被 AI 理解」。 -

可以透過 Google Analytics 4(GA4)設定自訂維度,標記來自 ChatGPT、Perplexity、Gemini 等來源的流量。

-

可採用 Share of Voice(SOV)抽樣法或使用專業監測工具,如 Profound、Conductor、OpenForge。

這些工具能定期向主流 LLM 發送採樣問題,統計品牌與競品在回答中的提及與引用比例,轉化為可觀測的可見度趨勢。 -

建議結合兩類工具:

傳統 SEO 工具(Ahrefs、Semrush、Screaming Frog)

用來強化內容結構、關鍵字語義與外部連結品質。AI Visibility 工具(Profound、Conductor、OpenForge)

用來追蹤品牌是否被模型理解、引用與比較。

前者幫助「AI 聽懂你」,後者讓你知道「AI 是否在說你」。

-

關鍵在於語義一致與內容結構清晰。

強化 Schema、標題階層、內部連結。

建立主題集群(Topic Clusters),確保語義統一。

持續產出高品質、具權威性的內容,並取得外部連結。

追蹤 AI 回覆中品牌被提及的方式,持續微調語氣與敘事角度。

-

不要只報流量,而要報「AI 理解了什麼」,透過以下三項指標建立共通語言:

LLM 引用率:AI 回答中出現品牌的比例。

AI Search Traffic:來自主流生成式 AI 的訪問量。

SOV 趨勢變化:品牌在 AI 搜尋結果中的長期佔比。

這些數據能幫助行銷團隊以明確、決策導向的語言,說清楚「AI 搜尋正在如何影響品牌」。 -

不會。

AI SEO 並非取代,而是延伸。搜尋引擎結果仍是多數 AI 模型的主要資料來源,因此傳統 SEO 的基礎(內容品質、結構、權威度)依舊是 AI 理解品牌的前提。